搜索

研究院动态

科研进展

-

李巧伟课题组Nat. Chem.:无限连接的有机单元实现孔分区金属有机框架

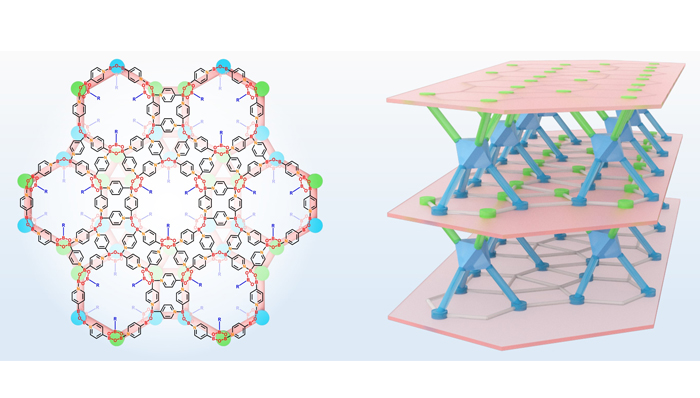

金属有机框架(MOF)的合成主要以金属离子与有机小分子作为构筑单元,所得框架中无论是无机组分还是有机组分通常展现出整体无延伸性的离散型分布特征。制备拥有连续纯有机或纯无机子网格结构的MOF框架,是合成化学领域面临的一项极具难度的挑战。尽管无机子网格(例如一维及二维无限的金属氧、卤化物及磷酸盐结构等)已被作为具有无限连接性的单元来构筑MOF,但是以具备无限连接性的有机结构为构筑单元,与无机次级构造单元(SBU)协同构建MOF晶体的研究,目前尚未见报道。究其原因,在于聚合物一维有机链或二维有机层存在结构无序性,这使得它们很难成为网格材料中结构明确的构筑单元。近20年来迅速发展的共价有机框架(COF)实现了有机单元的无限且精准的排列。因此从理论上讲,将COF作为子网格引入MOF材料的设想是完全可行的。将上述想法实现,我们需要直面此类框架合成的多重挑战:COF本身无法溶解,且通常缺乏能与金属离子发生配位作用的结合基团。一锅法直接合成虽能规避溶解性问题,但仍需精心设计具有高度空间匹配性与化学反应一对一选择性的多种合成子。此外,只有对共价键合(linkage)与配位键合进行精细调控,确保多个键合反

-

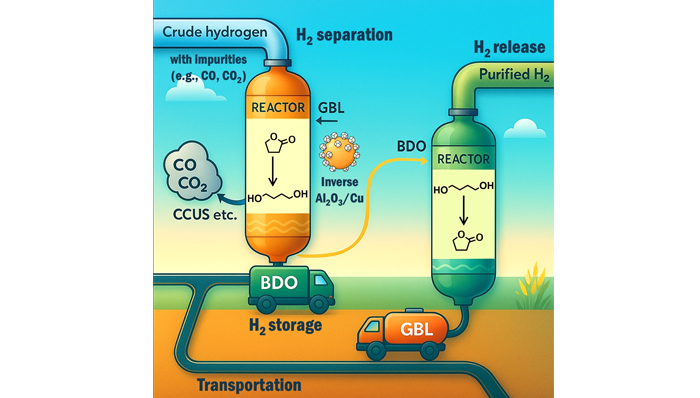

朱义峰、包信和团队Nature Energy:精准调控催化性能和反应流程,实现粗氢分离与储存一体化

图1.精准调控催化性能和反应流程,实现粗氢分离与储存一体化氢能是未来能源转型的关键。目前,全球年产9500多万吨氢气,其中95%以上仍然来自煤炭、天然气和生物质等碳基资源的重整转化,中国年产氢气3300万吨以上。此外,全球钢铁、化工等行业副产氢约990万吨,中国占约460万吨。根据来源不同,这些工业副产氢往往伴生大量CO和CO2等杂质。由于现有分离与储运技术的限制,大量宝贵的副产氢被作为燃料,未能得到高效的资源化利用。因此,基于工业副产氢的优化利用,发展高效、低成本的氢气分离、纯化与储运技术对于我国基于“低碳绿色”的工业流程重构具有重要的战略意义和广阔的应用前景。近年来,朱义峰和包信和团队通过发展微毫秒分辨XAS-IR联用谱学、吸附/反应-微量热方法及瞬变动力学分析,实现了对表界面活性结构和反应物种的灵敏动态表征(Sci. China Chem2024, 67, 1545; Sci. China Chem. 2025, 68, 2892);结合瞬变动力学-红外和瞬变动力学-质谱分析,揭示了催化剂上H2解离活化物种的动态演变,阐明了不同氧化物结构与H2/COx选择解离能力的调控规律(Na

-

敬请期待

敬请期待

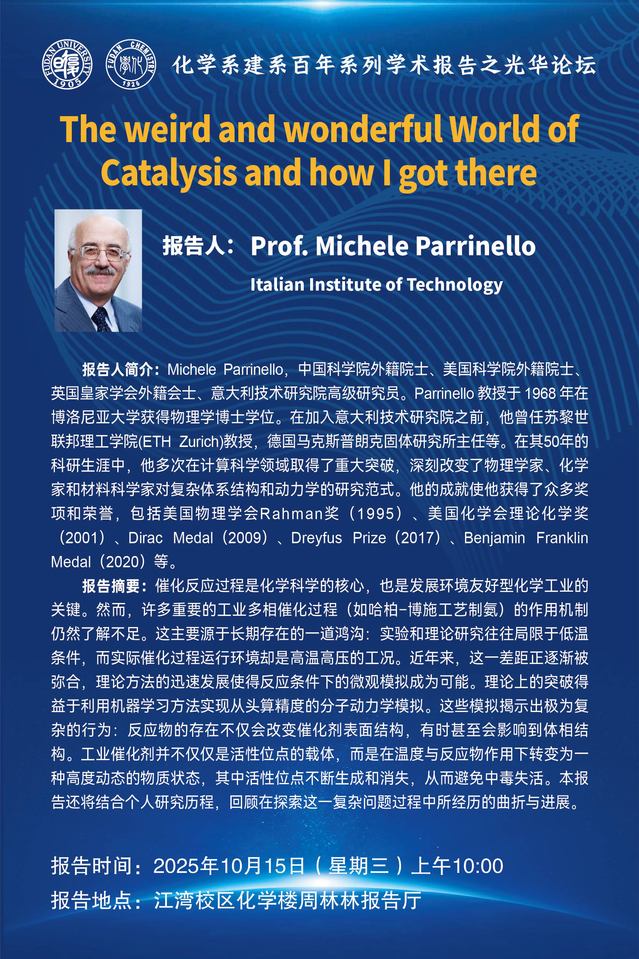

讲座论坛

通知公告